Cet article aura tardé à venir !

Au début de l'année, j'ai mis en ligne sur ma chaîne Youtube une nouvelle interview, réalisée cette fois en collaboration avec Florian Hien, un ami qui porte un projet de documentaire sur un sujet très précis : la BD de poche pour adultes, et plus précisément, ces BD de kiosque essentiellement commercialisées dans l'Hexagone par Elvifrance, dans les années 70-90, et en provenance d'Italie.

Tout a commencé quand Florian a découvert par hasard, en brocante, quelques publications d'Elvifrance, il y a presque 2 ans. Se renseignant sur le sujet, il a acheté le livre de Christophe Bier, Pulsions graphiques, et celui de Bernard Joubert, Elvifrance, l'infernal éditeur.

Concernant ce dernier ouvrage, sous un article du site BDZoom qui y est consacré, on pouvait lire parmi les commentaires :

"Je suis un dessinateur de BD ayant travaillé pour Elvipress de 1972 à /75 et j’ai bien connu M.G. Bielec. Puis je me suis rendu directement à Milan aux Editions Ediperiodici où j’ai réalisé de nombreux fascicules de Terror, Outre-Tombe, De Sade etc. Maintenant, heureux retraité je ne dessine plus que pour mes amis et sur Facebook pour le plaisir ! Bien cordialement …."

http://bdzoom.com/136745/actualites/elvifrance-l%E2%80%99ouvrage-de-reference-et-de-deux/

Ce message était signé par un certain Roger Malvezy.

C'est ainsi que Florian a suivi sa trace sur Facebook, et l'a contacté (par courrier, à l'ancienne) pour lui proposer une interview.

Et c'est de cette première interview qu'est né aussi le projet de documentaire de Florian.

Roger a été le premier artiste que nous avons rencontré, en octobre 2020, mais nous en avons vu une bonne vingtaine depuis, majoritairement en Italie.

Nous savions toutefois, dès la première rencontre avec Roger, qu'il fallait que l'on fasse une vidéo séparée sur lui, tant il était adorable et fascinant, d'autant plus que son témoignage fonctionnait comme récit à part entière.

Je remercie grandement Florian, sans qui cette vidéo ne se serait jamais faite ; le sujet avait beau m'intéresser, ayant été un gros lecteur d'Elvifrance, je n'étais pas certain de pouvoir en tirer une bonne interview vidéo, en n'ayant, comme illustrations, que des images fixes (à l'inverse des extraits de films que j'utilise habituellement).

Mais Florian a insisté, et à raison, car je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Il faut dire aussi que la fluidité des paroles de Roger, et l'intérêt de son propos, font qu'on est happés par ce qu'il raconte.

La collaboration de Florian sur l'écriture et le montage a mené à de nombreuses discussions et désaccords avec moi, mais qui ont permis de tirer le meilleur résultat possible, en se nourrissant mutuellement d'idées que nous n'aurions pas eu seuls.

Comme vous pouvez le voir dans l'interview, la vie et la carrière de Roger ont été très riches, mais il y a encore d'autres choses qu'il n'a pas évoquées devant notre caméra, et que nous avons apprises depuis.

"Roger Malvezy" est en réalité son nom d'artiste ; son vrai nom est Roger Malvezzi, et il le doit à ses origines italiennes. Il en a changé l'orthographe car ses éditeurs lui ont demandé, en début de carrière, d'effacer ces origines pour prendre un nom ayant l'air plus français. Ironiquement, à un autre moment, il lui a fallu prendre un surnom à connotation américaine, d'où le pseudonyme "Peter", dont il s'est servi notamment pour signer son premier dessin de pin-up réalisé à l'aérographe.

Quant à sa toute première pin-up, elle a été éditée dans "V magazine", revue marseillaise ayant existé de 1944 à 1955, où Roger est rentré grâce à l'illustrateur Jean David (aka J. David, aka Joduc). Le même Jean David qui illustra des couvertures de romans pulps sexy et de BD petits formats pour différents labels d'André Guerber, un éditeur connu pour sa filouterie, et dont on aura l'occasion de reparler plus amplement dans le film de Florian.

Dans l'interview ci-dessus, Roger évoquait sa première BD publiée à 17 ans ; mais dans la même période, en 1946-47, il a aussi été pianiste (toujours en autodidacte !) dans deux bars américains, Le Bouquet et Le Régina.

L'artiste s'est aussi retrouvé à faire l'acteur car il était très ami avec Marcel Pagnol, qui disposait d'un lieu où se tournaient des films.

Il a donc été acteur de publicités et figurant sur des longs-métrages, et notamment :

-En 1951 : "Bouquet de joie", un film avec Charles Trenet (qui n'est jamais sorti sur support physique).

-En 1953 : "Ma petite folie".

-Et en 1988 : "Love kills", un petit film tourné à Marseille, avec l'actrice Sylvie Philibert (je n'ai trouvé aucune trace de l'existence de ce film ; peut-être n'est-il jamais sorti ?)

Et en plus d'avoir été reporter-photo pour Marseille magazine, il a aussi exercé en tant que photographe pour des catalogues de maillot de bain, ou pour des revues de charme (notamment le magazine "Sexy-now", en 1953).

Pour ce qui est des bandes dessinées d'Elvifrance sur lesquelles Roger a travaillé, il est compliqué d'en établir une liste complète, car l'artiste lui-même n'a pas pu nous en fournir.

Voici ce qu'on a pu lui attribuer avec certitude, à partir des numéros que possède Roger et de BD qu'on a retrouvées par hasard où l'on a reconnu le style de l'artiste, mais aussi d'infos récoltées dans le livre Immaginario sexy Volume 1, et sur internet, notamment grâce au forum VintagErotiComics (où il est crédité en tant que "Malvesy") :

https://vintageroticomics.forumcommunity.net/?t=54698383

https://vintageroticomics.forumcommunity.net/?t=54698659

Je vais lister ci-dessous les publications françaises (avec leur titre original italien, quand je l'ai retrouvé) puis les BD exclusives à l'Italie (ou dont je n'ai pas retrouvé l'édition française, en tout cas), en indiquant à chaque fois, quand je le sais, si Roger a fait les dessins intérieurs, la couverture, ou les deux.

Il est intéressant de noter que certaines BD publiées à l'origine dans les séries Terror se sont retrouvées dans Outre-tombe, ou inversement, ou même dans d'autres séries.

BD françaises :

-Outre-tombe Hors-série #3 "Le vaisseau fantôme" (Terror Gigante 13 "Il vascello fantasma") : Quelques planches rajoutées à celle du dessinateur original, qui est Milo Manara.

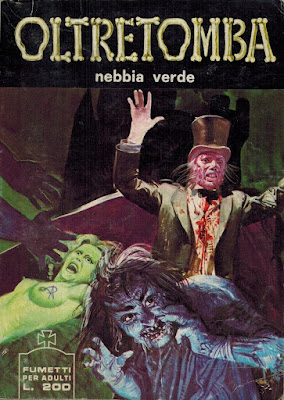

-Terror #15 "Le quadrille de l'enfer" (Oltretomba #23 "La quadriglia infernale") : Dessin et couverture.

-Terror #16 "Robert le diable" (Oltretomba #30 "Roberto il diavolo") : Dessin et couverture.

-Terror #19 "La vengeance du Malin" (Oltretomba #32 "La vendetta del maligno") : Dessin et couverture.

BD italiennes :

-Oltretomba #63 "Polvere sei, zombi diventerai !" : Dessin.

-Terror #46 "L'orgia del potere" : Dessin.

-Terror #71 "Dall'oriente con furore" : Dessin.

-EP Doppio Super #7 "De Sade : Una strega a Parigi" : Dessin.

Autres BD pour adultes :

-Frissons #1 (édité par André Guerber) : Dessin.

-Allô police #1 (édité par André Guerber) : Dessins sur plusieurs publicités pour d'autres publications de l'éditeur, dont Frissons.

-Candida #1 : Couverture. A noter qu'il s'agit davantage d'une revue, qui se décrit comme un "mensuel d'humour et sans complexes", mais qui contient de nombreux dessins et strips comiques, avec une touche d'érotisme.